Заходят как-то в мокум половина учёного, четверть учёного, одна восьмая учёного...

blog

Чтобы столкнуться с полнейшим пиздецом, ощутить бессилие и отчаяние, лезть в биохимию на самом деле даже необязательно, вполне достаточно химии «обычной». Достаточно попытаться разобраться с процессом синтеза технического углерода.

Техуглерод, carbon black — по сути, «просто» сажа, мелкие углеродные частицы. Он в тонере лазерного принтера, он — других разновидностей — подкрашивает пластмассы и изменяет их свойства, но больше всего его потребляет шинная промышленность. И эта промышленность довольно-таки придирчива. Оказывается, что на зимние шины техуглерод нужен один, на летние — другой, на гоночные слики — третий... Свойств у углеродных частиц вроде бы немного — средний размер, разброс размера, плотность. Содержание примесей? В общем, вроде бы не составляет труда разобраться научными методами, как получать то, что надо.

Некоторая оторопь берёт на стадии ознакомления с типичным реактором синтеза техуглерода, потому что эта хреновина выглядит, скажем так, не очень научно. Выглядит как младший брат домны или еще чего-то такого металлургического. Сложенная из огнеупорного кирпича конструкция размером с небольшой дом, потребляющая, как правило, самые низкопробные нефтепродукты — потому что, ну, какая разница, из чего делать сажу. Сколь-либо точный химический состав сырья зачастую является изрядной загадкой, как и его сезонные колебания. Топка пылает и чудовищно коптит — именно ради копоти ведь всё затеяно — форсунки хреначат вдоль стенок воду — иначе никакая огнеупорность не поможет, турбулентный выхлоп вылетает в сопло, охлаждается еще одним потоком воды, и заветный продукт выпадает в осадок.

Вот с этим промышленность приходит к науке и говорит «нам бы подобрать параметры, чтобы на выходе иметь диаметр частиц 170 плюс-минус двадцать нанометров, и пористость поменьше».

«Бля».

«Ладно, главное — разработать кинетическую модель пиролиза условного сырья и роста сажи, дальше пусть всю эту трехмерную газодинамику реагирующих потоков суперкомпьютер считает, у него петафлопсов много». С этой мыслью наука уходит работать на установках, помещающихся на столе или по крайней мере в комнате.

Нарабатывает хуеву прорву весьма качественных результатов. Пиролиз того и пиролиз этого, добавки такие и добавки сякие, температурный диапазон от абсурдно низкого до абсурдно высокого, давления от миллибар до гектобар. У сажи измеряют коэффициенты поглощения и рассеяния, по ней хреначат импульсными лазерами и снимают сигналы лазерно-индуцированной инкандесценции, образцы возят на рентгеноструктурный анализ и под электронный микроскоп.

Настаёт момент, когда всем этим надо бы верифицировать разрабатываемую модель. Которая, by design, должна покрыть диапазон от элементарных реакций единичных молекул до процессов слипания и слияния частиц, содержащих миллионы атомов углерода.

«Бля».

Никто, естественно, не претендует на то, что в ходе всех этих экспериментов получил какое-то объективное знание о том, с какой именно вероятностью частица С₃₆₉ слипается с С₆₃₉ при столкновении. Даже про реакцию присоединения какого-нибудь углеводородного обрывка вроде С-C-H к их поверхности известно прискорбно мало. Но если записать достаточное количество химических реакций, задать достаточно много температурных зависимостей их скоростей — то полученная тем самым чудовищных размеров система дифуров первого порядка разнообразием возможных откликов приближается к пресловутым нейросетям. Её можно, скажем так, натренировать (то бишь качественно подогнать под результат).

Ну, обычно получается. В задачах моделирования горения, например, где в кинетике порой тоже черт ногу сломит. Правда, ракетчики всё равно предпочитают взорвать двадцать прототипов двигателя, но, скажем, конструкторы обычных котлов для сжигания угля даже уже немножко верят, что модель разойдется с реальностью не до такой степени, чтоб пришлось всё переделывать.

С сажей же вот получается как-то крайне хуево. Прям-таки совершенно непонятно, почему. Хуй с ней, «истиной», за истину шинная промышленность денег не даст, но таким количеством подгоночных параметров, по идее, кинетическую модель можно было бы научить котиков рисовать на выходных графиках.

Может, не хватает какого-то междисциплинарного взаимодействия; математика, скажем, который вник бы в тему, посмотрел бы на этот ебучий танец, в котором одновременно сливаются атом с атомом, атом с миллионом и миллион атомов с миллионом — и придумал бы незамедлительно какой-то новый термин, и написал десяток уравнений, и всё завертелось бы. Вполне возможно. Методы описания химической кинетики с чисто математической точки зрения, прямо скажем, консервативны.

Ладно, на самом деле, что-то всё-таки получается. Иногда это даже удаётся по символической цене сплавить промышленности. Но есть одно соединение, про которое очень не любят говорить те, кто занимается изучением роста сажи.

И это не выловленный где-то в мазутной бочке древовидный углеводород с молекулярной массой как у белка. Это ацетилен.

Четыре атома. Линейная молекула. H-C≡C-H. Соединение-медоед.

Если вы думаете, что создали кинетическую модель, которая с приемлемой точностью описывает рост сажи во всех мыслимых смесях и параметрах — попробуйте пиролиз 10-20% ацетилена в инертном газе при давлениях ощутимо повыше атмосферного. Ацетилен вашу модель убьёт, выебет и съест.

Если вы будете упорствовать и заберетесь в смеси, содержащие 30% ацетилена и более при давлениях под 50 атмосфер — у вас хорошие шансы увидеть, как сажа растёт быстрее, чем то — вроде бы — допускает тепловая скорость движения молекул газа. На этом месте вы скорее всего подумаете, что как-то не готовы переписывать ВСЕ учебники по кинетике, и для следующих экспериментов выберете смесь победнее и давление поменьше.

Есть нечто цинично-ироничное в том, что с таким треском зубы науки ломаются именно о вещество, горящее столь ярким пламенем, что оно успело побыть символом прогресса и просвещения.

В природе, что характерно, ацетилена нет, это продукт технологии. Потому что он нестабилен и, вообще говоря, немного взрывчатка сам по себе, и может ёбнуть даже без кислорода. (Именно поэтому стандартный баллон с ацетиленом весит больше 90 кг, в то время как баллоны для других газов — менее семидесяти. Там внутри слишком много фигни, не позволяющей ацетилену взорваться). Возможно, утраченная человечеством заповедь гласила «не синтезируй ацетилен».

• Начинает казаться, что авторы тредов про доказательную медицину думают, что для подтверждения метода обязательно понимать как именно он работает. Нет же. • mff

• Почитал обзор http://ignis.usc.edu/Mechanisms/C2-C4/c2.pdf — проникся уважением пополам с «до чего ж люди упёртыми бывают». В конце этого замечательного документа приведены 367 (триста шестьдесят семь) реакций, которые надо учитывать при моделировании горения ацетилена. Не, ребят, я лучше обратно за плутоний. • sorhed

• ^ у меня от одного вида этой ссылки начинает подергиваться глаз — этот материал по неким причинам так и не был опубликован в приличном журнале™, поэтому все свои десятки цитирований собирает в обличьи веб-ресурса. Схема, кстати, нихрена не работает с не очень разбавленными смесями — пока ацетилена 1-3 процента, все хорошо, на старых данных для 10%C2H2+8%O2 она спотыкается, это видно непосредствено в документе, авторы говорят "наверное, посторонняя примесь" — только, по моему скромному опыту, не в примеси дело. • aldragon

• ^^ also sweet summer child, модные в этом сезоне схемы горения бутанола, диметилэфира и тому подобных wannabe-биотоплив включают около четырех тысяч реакций. NEED MOAR COEFFICIENTS. • aldragon

• @aldragon: ^^я не говорил, что это хорошая статья, я её брал для иллюстрации того как всё плохо, а не как всё хорошо; ^с таким количеством коэффициентов можно слона сжечь так, чтобы дым от него тоже был похож на слона и махал хоботом! • sorhed

• Надо полагать, если б дело было лишь в распределении продуктов зиллиона реакций в разных условиях, то петафлопсы справились бы. В данном случае естественно предположить, что все продукты влияют на протекание всех реакций, что обычные кинетические допущения сразу инвалидирует за пределами "идеальных" условий высокого разбавления. Ну и конечное состояние, описанное как "170 нм и пористость такая-то", это скорее всего не чорная ложбина на потенциальной поверхности, а совокупность большого количества разных "пещер", мб сильно разных по химической структуре. • timurzil

Лемма Годвина о теореме Гёделя о неполноте.

• Я специально этого не стал писать, спасибо, что дошутил. Может, по существу какие-то вопросы есть? • metashurick

• Эргодическая теорема Годвина же. • piggymouse1

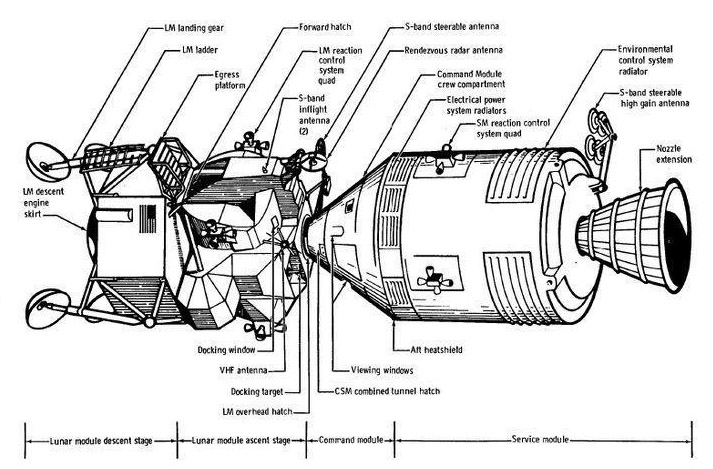

Сорок девять лет назад взлетная ступень лунного модуля «Аполлона-11» отрывается от лунной поверхности, выходит на орбиту и начинает сближение с командным модулем. На её борту, помимо прочего, имеется этот довольно бесхитростный инструмент, называемый в инструкциях «Tool B». Им можно открыть люк командного модуля снаружи.

Командный модуль — единственная возможность добраться до Земли: у лунного модуля нет ни запаса топлива на маневр, ни ресурса систем жизнеобеспечения, ни слоя теплозащиты для входа в атмосферу — вообще практически ничего нет. Стыковка с командным модулем — вопрос успеха миссии и выживания. Нюанс в том, что полноценная стыковка не может быть выполнена силами экипажа ЛМ, для неё критически необходим дееспособный пилот КМ. Если за время прогулки его коллег по Луне с ним случился инфаркт, или он подавился бутербродом, или сошёл с ума — — —

в NASA, естественно, задумывались над этим мрачным сценарием, и составили инструкции и на этот случай

рассматривалось три уровня нештатности ситуации:

1. пилот командного модуля жив-здоров, стыковка прошла нормально, корабли зафиксированы относительно друг друга, но что-то заело и люк стыковочного узла не открывается. Аварийный вариант перехода из модуля в модуль «по улице», используя специальные поручни на обшивке, не просто рассматривался, но и, хоть и в сильно урезанном виде, отрабатывался в полёте «Аполлона-9». Ещё одно надевание скафандров, еще одна разгерметизация, открытие люков изнутри — not a big deal. В таком раскладе следовало даже большой контейнер с собранными образцами переправить тем же маршрутом.

2. пилот командного модуля, почуяв неладное, задал автопилоту программу поддержания ориентации, успел заблаговременно привести во взведенно-эрегированное состояние штангу стыковочного узла, но вот отдать команду на её втягивание после успешного контакта уже не может; корабли сцеплены, но основные люки заведомо неработоспособны. Экипаж ЛМ надевает скафандры, командир берёт Tool B, тем же маршрутом перебирается на командный модуль — и парой движений разгерметизирует его и открывает люк снаружи. Если пилот КМ был всё еще жив, но не смог к этому моменту надеть скафандр — живым он быть перестает.

3. если пилот командного модуля перед потерей дееспособности не успел сделать ничего — экипаж лунного модуля оказывается перед [возможно] медленно вращающимся кораблем с полностью нерабочим стыковочным узлом. Официальная инструкция предписывает экипажу подвести ЛМ на минимальную дистанцию, надеть скафандры, связаться фалом, подобно альпинистам, открыть люк, выйти на обшивку — и синхронно прыгать через пустоту на командный модуль. С абордажным Tool B в руках.

В этом сценарии, естественно, уже не до собранных образцов, они все остаются в лунном модуле.

...кроме одного. Потому что самое первое действие, которое делал астронавт на лунной поверхности — брал образец грунта прямо у себя из-под ног и клал его в специальный контейнер непосредственно на скафандре. В расчете в том числе и на этот случай.

В NASA очень много думали над возможными сценариями.

• Не раскрыта тема трупа пилота КМ • ulidkovod

• ^ он становится образцом трупа пилота КМ • ricercar

• И вот это всё называется величайшим достижением челвечества. Тьфу! • birdwatcher

• #изолента • ulidkovod

• а каково было бы неловким движением отправить инструмент на окололунную орбиту • mudak

• ^ а к нему не прилагалось проволочной (или нейлоновой) петли на запястье? • 9000

• ^ шнурок, только не на запястье, а прямо на скафандр конечно. чтобы ты не отправил инструмент на орбиту, пытаясь просунуть руку в петлю. • earwin

• ^ надевать внутри надо. но вообще да, думаю, у скафандров должны (были) быть разные петельки и застёжки для крепления всего вообще, уронить ничего нельзя себе позволить. • 9000

• @9000: это не мешает им иногда отправлять всякое на околоземную • mudak

• Насчёт сценариев, я люблю запасную речь Сэфира • kaznacheev

• Просто положу это здесь: http://amazon.com//dp/B01LX9XCPQ • 1master

• Мне больше всего интересно где с̶в̶и̶н̶ь̶я̶ н̶о̶м̶е̶р̶ 2̶, что ведь должна быть еще Tool A. Что она делает? • anesthesia

• @anesthesia: не факт, что должна быть, кармашка нет - https://airandspace.si.edu/collection-objects/tool-pouch-command-module-apollo-11 • focusshifter

• (а тут - https://history.nasa.gov/afj/ap13fj/pdf/as13b-stowage-list-final-197007.pdf - он WRENCH, EMERGENCY - B в количестве 1 шт.) • focusshifter

• ^ интересно, зачем астронавтам мачете. UPD: а, понятно, это уже для использования на Земле, в случае приземления в каких-нибудь джунглях. Картинка http://www.cartertown.com/images/Knives/Case/nasa2c.jpg • markizko

• http://www.astronomy.com/news/2018/06/the-story-of-the-apollo-sextant олсо, секстант! корабль же, пусть и космический • markizko

• @aldragon: Почему они не летели в скафандрах всю дорогу? • tillulen

• @tillulen: Неделю в скафандрах? Да вы затейник. • jetta

• ^^ потому что реальный скафандр — крайне громоздкая, неудобная и весьма, эээ, негигиеничная конструкция, пребывать в которой дольше нескольких часов, мягко говоря, некомфортно. У экипажа аварийного "Аполлона-13", сильно страдавшего от холода, был очевидный способ согреться — залезть в скафандры. Но, что характерно, экипаж и Хьюстон, посовещавшись, решили, что нунахуй, лучше мерзнуть. • aldragon

• ^ кроме того, они довольно хрупкие, что в сочетании с громоздкостью ведет к резкому повышению риска испортить ценный веник. • 1master

Уровень перегрева генератора ассоциаций: к табличке «возможно падение снега и наледи» мысленно дописываю «а также денисовцев, эректусов...»

Запоздалым, и задним числом очевидным, и весьма неприятным откровением становится то, что этот самый генератор в значительной степени подобен банальной парейдолии, и точно так же выводится на форсаж тревожностью. То есть уровень моего — скажем самонадеянно — остроумия оказывается в той же значительной степени связан с уровнем уверенности в том, что мир хочет меня если не убить, то оставить без еды, территории и самки. Ну охуеть теперь.

В этот день сорок девять лет назад «Аполлон-11» летел к Луне, медленно вращаясь — один оборот за десять минут или около того — чтобы избежать одностороннего перегрева солнечными лучами. По документации этот режим проходил как Passive Thermal Control (PTC), но чаще назывался «barbecue mode» или «barbecue roll».

Когда-то мы фантазировали о том, как откроем бар космической тематики и будем подавать в нём коктейли с космическими названиями — но ok, вокзальный ларёк с шаурмой «Fly me to the Moon» тоже неплохая идея, у командно-сервисного модуля как раз очень подходящая форма.

И чай в бумажные стаканчики наливать из стоящего рядом самовара всё тех же очертаний. Там вон даже краник уже есть, подписан «SM reaction control system quad»

16.07.18, семинар ОИВТ под руководством академика В.Е. Фортова.

Пастор выбрасывался из окна пятый раз. Яд не действовал ©

• We were committed to make the seminar as scientifically accurate as possible — within constraints of not confusing our audience unduly and using images that are exciting and fresh. • gleisner_robot

• ^ much love • aldragon

• «...сообщество увидело, что вселенная расширяется ускоренно, удивленно сказало "wow! то есть лямбда-член-то, оказывается, всё-таки не нулевой". Потом вдруг Тёрнер переставил лямбда-член из левой в правую часть уравнения Эйнштейна и сказал: "а давайте это будет называться тёмной энергией". Сообществу было по большому счёту все равно, как это называть. Нюанс же в том, что Тёрнер работал в FermiLab, а FermiLab финансируется U.S. Department of Energy Office of Science. Как вы думаете, на что ему проще было получить деньги — на лямбда-член или на тёмную энергию?..» • aldragon

• Фортов: «...могу сказать, что в Академию приходит огромное количество запросов о возможности использования темной... и иногда "чёрной" энергии для нужд государства. В какой-то момент я поручил отвечать на них, что уголь в народном хозяйстве уже используется достаточно активно». • aldragon

• полез как-то Кип Торн в червоточину за сингулярностью - его гравитационной волной и зашибло... • denisshipilov

• и что характерно не выходят • hotgiraffe

• Я знаю етот мем. В смысле этого ученого • k4rlos

• НЕ ПЫТАNТЕСЬ ПОКNНУТЬ МОКУМ • ulidkovod

• ...Время жизни вселенной подходило к концу, а в мокум так и не зашло целого учёного. • 9000

• мой ученый вам в Мокум не влезет! • vinsentru

• Тут важно, как часто они заходят • kaznacheev

• научный метод нас заметил и в гроб сходя благословил • artemandreev

• ^^ и выходят. заходят и выходят, замечательно выходит! • ulidkovod

• проходит как-то ученый мимо Мокума. Как-то проходит, да. • vinsentru