Открытка @sorhed (и мне).

Добро Пожаловать в ЕГИСЗ Центр Решения Проблем и Запросов!

«Уважаемый пользователь! Сообщаем Вам, что ваши данные о вакцинации от COVID-19 внесены в регистр вакцинированных Минздрава России, но СНИЛС не указан. Для отправки Ваших данных на Портал Госуслуг необходимо указать СНИЛС. Вам необходимо обратиться к сотрудникам медицинской организации, где была проведена вакцинации для довнесения данных в регистр вакцинированных».

если вы тоже вакцинировались Спутником, но не получили на Госуслугах ни дневника, ни сертификата, то вот вам ответ, почему ^

действительно, это для ареста счетов судебными приставами достаточно совпадения ФИО и даты рождения, а тут-то, при наличии полных паспортных данных и номера ОМС — ну как без СНИЛСа

random fun fact: «Краткая инструкция пользователя Регистра вакцинированных от COVID-19» — это двадцать три страницы и около двадцати пяти тысяч знаков

долгое время в этом примечательном документе значилось «необходимо заполнить данные не менее одного из документов пациента» — значительная доля врачей резонно заполняла данные паспорта. Уточнение «внесение данных СНИЛС необходимо для отправки данных пациента на Портал Госуслуг» появилось 5 (пятого) февраля (ФЕВРАЛЯ).

• Я привился 22.01 в Долгопе, СНИЛС записывали. • burzoom

• ^ ну так самое скорбное, что карточку СНИЛС я таскал с собой, потому что где-то видел его в списке требуемых документов — но увы • aldragon

• @aldragon: карточку СНИЛС я последний раз видел лет 10 назад, с тех пор она физически не понадобилась ни разу. Всем достаточно листочка с номером (храню со времён Evernote) • burzoom

• ^ я ее даже физически не получал никогда. • arkenoi

• . • anesthesia

• карточки СНИЛС больше нет, года два как выдают просто номер • szypulka

Зацепившись взглядом за «bat nervous systems can echolocate on a 10 nanosecond time scale» по ссылке @piggymouse1, обнаруживаю в критике первоисточника аудиофилию здорового человека: «We have conducted a model experiment to determine whether humans can detect an artificial bat cry (linear sweep from 50 kHz to 20 kHz in 1 ms with a second harmonic) passed through various lengths of cable with grossly inappropriate termination. Test signals were sampled at a clockrate of 1 MHz […] were then presented with a 50-kHz clockrate».

Анекдоту про Платонова определенно нужно художественное переложение на научные исследования в разных дисциплинах. «Зачем, зачем мне эти процессы сажеобразования при пиролизе ацетилена? Почему я не прошу людей оценить, насколько хорошо через разные кабели воспроизводится двадцатикратно замедленный крик летучей мыши?»

• @aldragon: ^ I am in this picture and I don’t like it. • sorhed

• Вообще говоря я подозреваю, что у мыши процессинг тот же самый, что у обычного тупого радара - отражённый сигнал смешивается с исходящим (dechirping), с результирующей довольно низкой частотой. В смысле там ничего Такого, но нужно иметь имплементацию в железе, которой у людей нет. • dma

• 10 нс при скорости звука в 330 м/с — это порядка 3e-5 метра, то есть 0.03 мм, Столь мелкие детали, разумеется, так не померить, но расстояние до объекта побольше вполне. А период колебаний при 50 кГц — 20 µs, то есть в 2000 раз больше 10 нс. Что-то я не понимаю, насколько осмысленно можно различать такую разность фаз. • 9000

• ^ там не разность фаз, там смешивание частот. В общем, работает это НЕ ТАК. • dma

• Хорошо, насколько поменяется частота за 10 нс? О смешивании частот можно говорить, кмк, хотя бы от полупериода и больше. А тут 1/2000 периода, именно что разность фаз отражённой и падающей частей одной и той же полуволны. • 9000

• ^ ну, я был немного неправ, есть мыши постоянной частоты и ЧМ-мыши - https://en.wikipedia.org/wiki/Animal_echolocation - но они прямого преобразования, дечирпинга не происходит. Это, впрочем, не особо меняет картинку - у обоих вариантов уши затюнены в нужной полосе частот, а слуховая кора ещё и время прихода отражённого сигнала учитывает (то есть _чужой_ чирп мышь не сможет использовать в навигации, потому что у неё нет оригинала, с которым сравнивать. Чем-то похоже на современные когерентные радары) • dma

«По сравнению с сумчатыми куницами кошки отличаются более высокой плотностью», сообщает нам научно-популярное издание N+1.

На этом основан известный метод разделения куниц и кошек с помощью ведра воды.

Околонаучная терминология что китайский язык [в европейских байках] — чуть расслабился, опустил прилагательное или дополнение, и вот уже вместо двойного капучино заказываешь дерьмо алмазной черепахи.

• а количество вещества вообще измеряется в кротах • artemandreev

Получившийся после «объяснения по-простому» аутофеллирующий уроборос понимания сохраняет своё положение до тех пор, пока объясняющий крепко держит его за шкирку; без этого он может дрейфовать самым причудливым образом, даже будучи как-то привязанным к наблюдаемой реальности.

(«Сложный» способ понимания, естественно, формально отличается только количеством точек крепления).

со стороны физики можно сходу назвать пресловутый велосипед (на котором почти все умеют ездить и для которого в принципе нет «простого объяснения», как это получается), течение чего бы то ни было (вязкий турбулентный навьестоксовый ад), силу трения (она просто есть, не стоит вскрывать эту тему), «бытовую-дальше-некуда» гравитацию, etc., etc.; свои «бытовые опоры понимания» найдутся везде, и [почти] везде они окажутся висящими в воздухе. В слегка привилегированном положении кажется находящейся математика, но нет — представление о точке и прямой как точке и прямой на листе бумаги, и натуральных числах как счетных палочках умеет ждать, но однажды оно всё-таки провалится под ногами.

…самое же интересное и завораживающее начинается тогда, когда уроборос оказывается достаточно велик, чтобы в процессе дрейфа выдирать и тащить за собой те куски реальности, к которым привязан.

• кстати, поэтому ж у билингв рассуждения на неродном языке рациональнее рассуждений на родном -- меньше связи с "общеизвестным" и больше мест где задумываешься • oleksandr_now

• ^^^ да, вот это милое западло "школьной математики". сейчас мы введем интуитивно понятные термины и правила, а потом ты идешь в институт и тут выясняется что все что тебе казалось сложным сравнительно тривиально, а самый пиздец сидит там, где тебе говорили что это просто и понятно. Физика и в общем химия (из которых бодро вырезают всю математику) примерно там же. Кто-нибудь пытался делать школьную программу так, чтобы хотя бы дать несчастным детям небольшое представление о том, что их ждет -- заранее и постепенно? • arkenoi

• Мне очень помогает именно эта история попыток понять, как другие люди пытались заскочить на гору. Ну типа Шрёдингер придумал своё уравнение после того, как очень долго занимался теорией цвета, где работают похожие алгебраические правила (что неудивительно); а вот Борн поверх этого предложил интерпретацию с теорией вероятности, а вот потом заметили аналогии с гидродинамикой и уравнением диффузии с комплексными числами, такое. А если весь таймлайн сжать до нынешнего положения дел, то ничего не понятно. • sorhed

• Шкробиус, помню, неплохо про всякие такие вещи писал, из серии "почему молоко белое" • deodan

• ^^^ Да, нам честно в восьмом классе дали времени свыкнуться с мыслью что действительные числа -- это полное упорядоченное поле, а на лето задали написать сочинение на пару тетрадок про вывод всякой планиметрии из аксиом; банахи-тарские с цермело-френкелями пару лет спустя не казались чем-либо странным. • rychev

• ^ ну с вами-то все понятно, я про "обычные школы". Тут вот какая штука: было принято гордиться "советским школьным образованием" за то, что оно дает (на самом деле псевдо-)консистентную мировоззренческую картинку, некое общее представление о том, "как все устроено", в отличие от условной американской школы, которая якобы сфокусирована на практических задачах и в сильно меньшей степени тем, чтобы в связях между ними не оставалось очевидных дыр. Только вот лютый редукционизм и упрощенчество и играют свою роль в том, что у большинства людей все равно нет представления ни по одной теме, сколько там на самом деле черепах до самого низа. Ну элитка-то из "приличных школ" дело другое.

Почему этот редукционизм остается в головах у людей с высшим образованием это другой интересный вопрос. Казалось бы, не должен. • arkenoi

• ^ если задаться вопросом “what schools are for?” то у некоторых теоретиков образования в целом возникают выводы, что на верхнем уровне абстракции образование направлено “в сторону обратную эмоциональной полноценности” и как именно в сторону не так важно, как то, что большей части людей потом нужна терапия чтобы разбираться даже в довольно простых проблемах и инфантилизм глубоко в пятый-шестой десяток лет жизни тянется, а то и всю жизнь. то есть cross-disciplinary компетенция ("чтобы в связях не оставалось очевидных дыр”) как бы упускает socio-emotional development вообще, как будто школ это не касается и разбираться в том что чувствуешь, развивать эмпатию или толерантность или навыки договороспособности, полемики, практический навык демократии - это всё out of scope для школ. • hugin

• о, это ж вообще другая история, "чему вообще не учат, а должны бы". кажется, уже всплывала в мокуме не раз • arkenoi

• ^ и, емнип, в одной из таких прошлых дискуссий мокум решил, что математика на порядок важнее этих ваших предметов под общим лейблом "развиваем EQ, или как общаться с окружающими" • gleisner_robot

• @gleisner_robot: "правша решил, что правая рука на порядок важнее левой” в целом понятный аргумент (с позиций обоснования себя, в основном, если так как я делал всю дорогу неверно, то может и я не очень? но я ведь очень, очень-очень правильный), но с позиции защиты прав детей на здоровую жизнь школам очень не помешала бы цель работать так, чтобы не было депрессии, зависимостей, проблем с самооценкой, виктимности, одиночества и далее по спискам от dsm до остальных топовых проблем (которые не “уравнение не сходится” а гораздо ближе к “я одинок”). полностью перевернуло бы сначала школьную систему, потом весь последующий век. • hugin

• ^ и фужерчики © • aldragon

• @gleisner_robot: эээ. • oshka

• мне не показалось тогда, чтобы мокум что-то такое решил. скорее даже наоборот. • arkenoi

• Пара ссылок от Корвалола на старые посты Корвалола! 1) /corvalol/9135 и 2) /corvalol/2368158. В том числе и про то, что решил про математику мокум. • corvalol

• @oshka: а? ну я уточнила, что мне может изменять память, но после прочтения тех тредов у меня тогда осталось стойкое ощущение, что софт скилз поставили на пару пролётов ниже "сборников сканави и задач со звёздочкой", which hurts my feelings. Найти бы ещё этот тред!.. • gleisner_robot

• @gleisner_robot: это в основном потому, что в мокуме есть крепкий профсоюз программистов, приправленный нежной любовью к физматшколам. Их не так уж много, но зато говорят хором. • corvalol

• @gleisner_robot: ^^ тред был где-то у меня. Сейчас • sorhed

• @gleisner_robot: ^^^ вот: https://mokum.place/sorhed/2384948 (по итогам полутора лет моё мнение несколько поменялось). • sorhed

• @sorhed: а как поменялось? обожаю фоллоу-апы! • quallianleion

• @quallianleion: ещё в процессе решения с школой. • sorhed

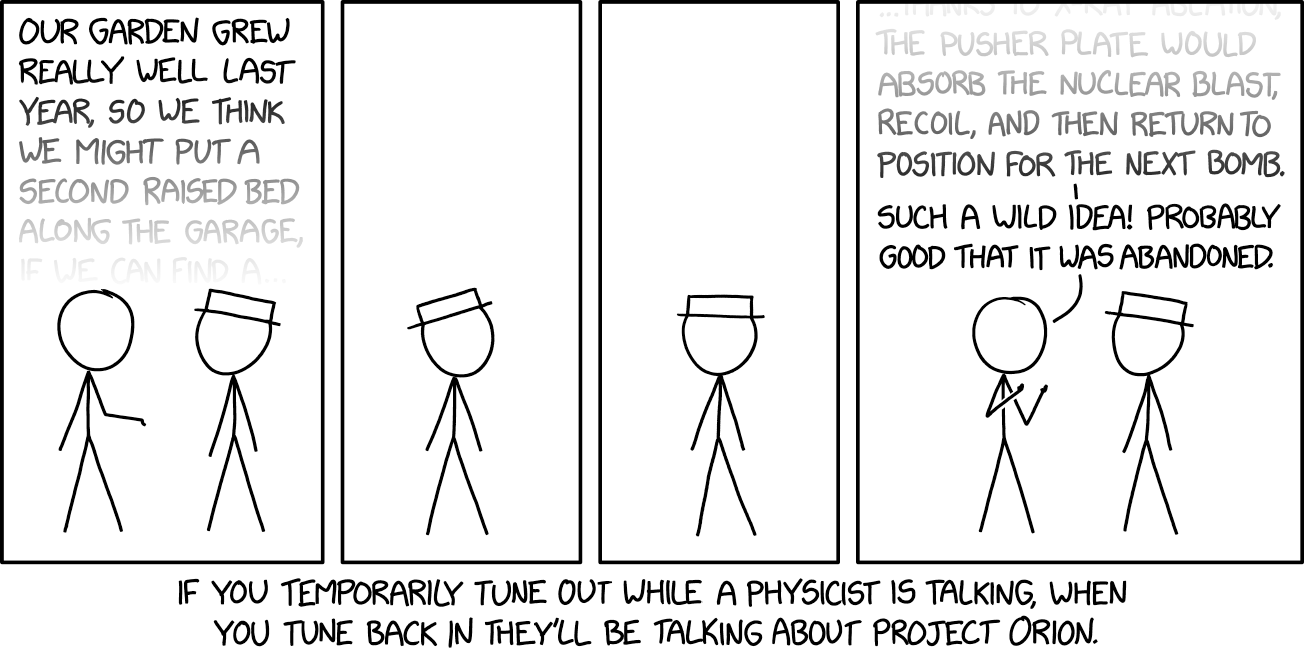

• У меня так про этот детский набор «юный атомщик» с камерой Вильсона и куском урана-238. Нет вернее способа стриггерить меня на «в интернете кто-то неправ», чем написать этот везде встречающийся унылый комментарий про то, что «как хорошо что мы запретили такие штуки». • sorhed